体内での銅の作用

銅は必須微量元素であり、セルロプラスミン・チトクロームCオキシダーゼ・リシルオキシダーゼ・ドーパミンβヒドロキシダーゼ・チロシナーゼ・Cu/Znスーパーオキシドジスムターゼなどの銅酵素活性に不可欠な元素である。

銅欠乏になるとこれらの酵素活性が低下し、様々な障害が生じる。

細胞内で銅が過剰になると、メタロチオネインが増加して過剰銅と結合する。メタロチオネイン結合銅は毒性を持たないが、それ以上に銅が蓄積すると、遷移元素である銅のフェントン反応により酸化ストレス状態になり、毒性をきたすと考えられている。

分布・摂取

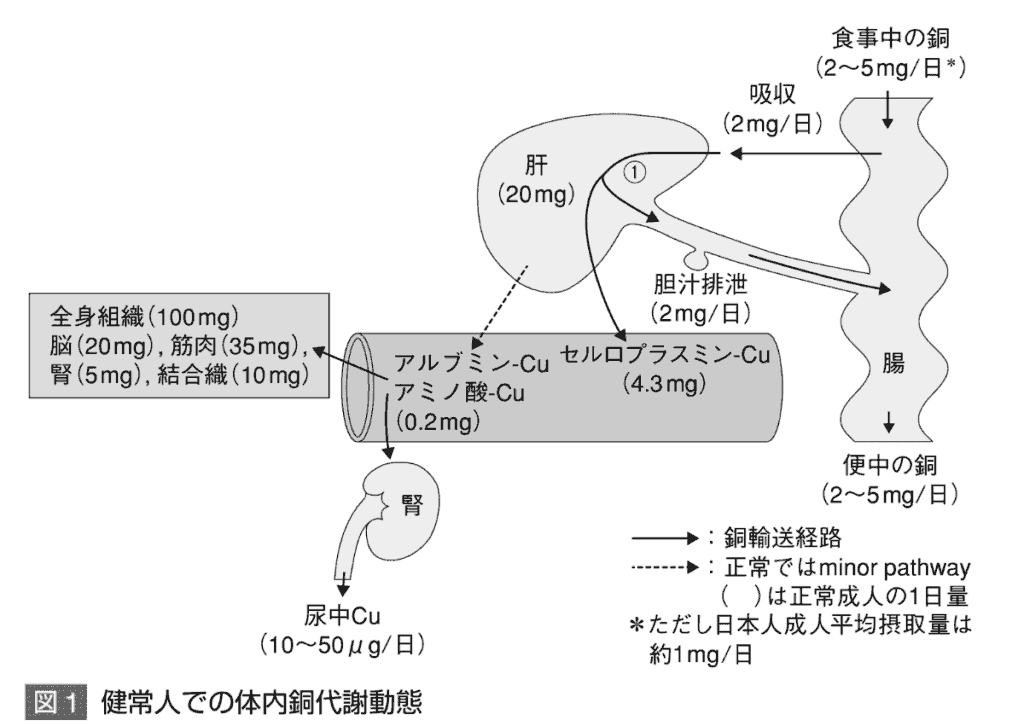

体内に約100mgが存在

骨・骨格筋に50%、肝臓に10%、その他血液中や脳に存在

1日の摂取推奨量 男性:0.8-0.9mg、女性:0.7mg、耐容上限量:7mg

1日の平均摂取量:1.12mg

穀類からの摂取量が最多、次いで豆類・野菜類・魚介類。

吸収

ATP7Aによって上部小腸から吸収される。

吸収率は12-71%と報告によって差があり、食事中の鉄・亜鉛・アスコルビン酸によって吸収が阻害される。

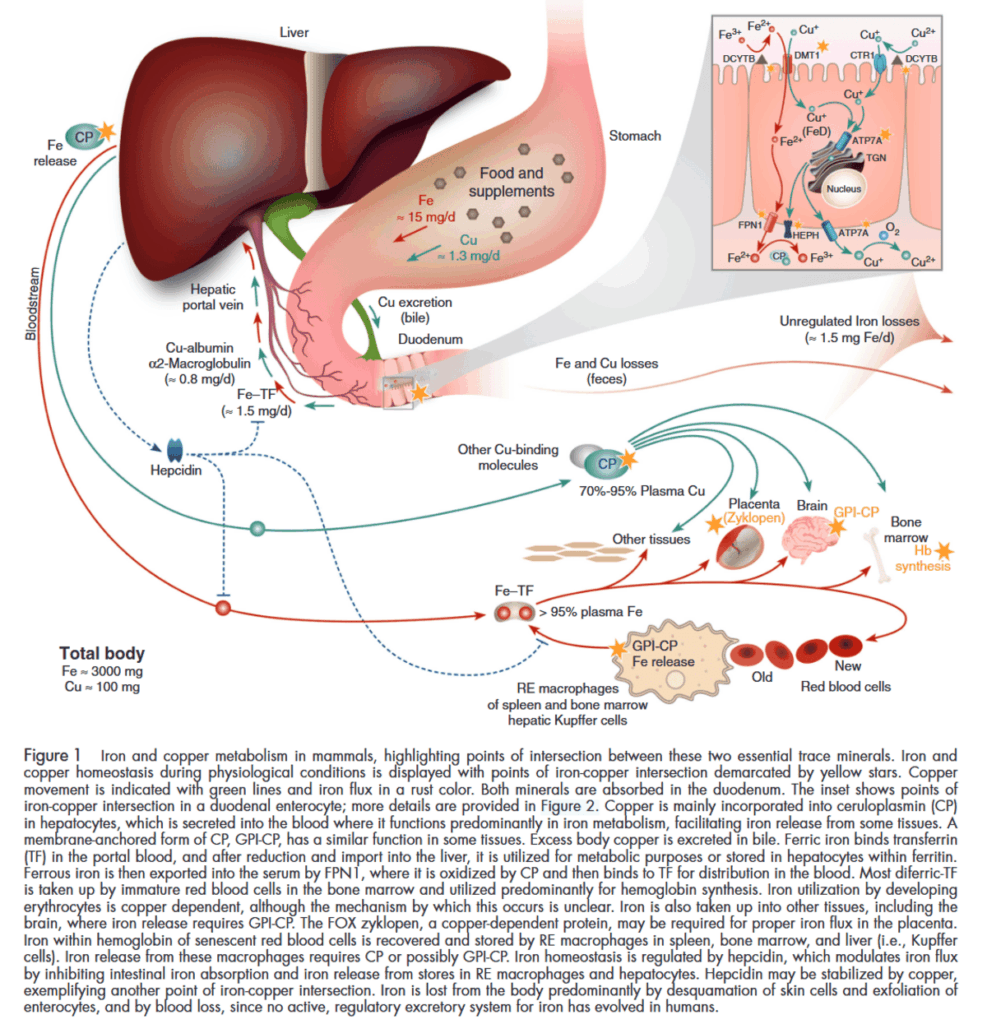

腸管から吸収された銅はアルブミンやα2マクログロブリンと結合して、門脈を介して肝臓に取り込まれる。

肝臓は銅の恒常性を保持する中心的臓器であり、肝臓からの分泌経路は大きく2つある。

- 胆汁へ分泌→便中に排泄

- セルロプラスミンとなって血液中へ分泌

吸収された銅の85%は胆汁に分泌される。

血清中の銅の90%以上はセルロプラスミンに結合した銅であり、残りはアルブミンやアミノ酸に結合している銅(遊離銅・セルロプラスミン非結合銅・フリー銅)である。他臓器への銅の取り込みや尿中への銅の排泄は遊離銅由来で、吸収された銅の5%以下と微量である。

*Wilson病診療ガイドライン2015.

*Compr Physiol. 2018;8(4):1433-1461.

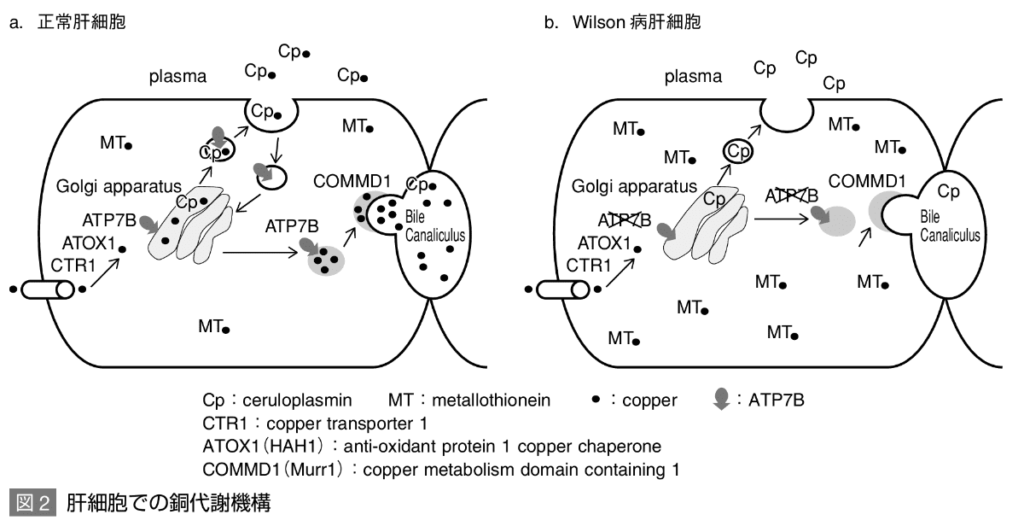

肝細胞での銅代謝機構

*Wilson病診療ガイドライン2015.

細胞膜にあるCTR1により、血液中の銅は肝細胞のサイトソルに取り込まれる。

その銅はトランスゴルジ体へ輸送され、ゴルジ体膜に存在するATP7Bによりゴルジ体内に取り込まれる。

ゴルジ体内に取り込まれた銅は、アポセルロプラスミンと結合してホロセルロプラスミンとなって血液中に分泌される。

胆汁への銅分泌はCOMMD1とATP7Bが相互に関与して行っている。