特徴・診断については別記事でまとめました。

病状が急速に進行していく中で、適切なタイミングでICU管理・人工呼吸器管理・免疫治療の必要性を判断していく必要があります。重症例では免疫治療開始後も病状の進行が止まらない・改善が乏しいことが多く、こうした症例に対する追加治療の選択についても悩まされます。これらについてガイドラインを中心に、適宜参考元のRCTも含めてまとめました。

病状評価・スコアリング

Hughesの機能グレード尺度(FG:functional grade)

*GBS disability scoreとも

FG0:正常

FG1:軽微な神経症候があるが、走行は可能

FG2:歩行器などの支持なしで5mの歩行が可能、走行は不可

FG3:歩行器などの支持があれば5mの歩行が可能

FG4:ベッド上あるいは車椅子に限定(支持があっても5mの歩行が不可)

FG5:補助換気を要する

FG6:死亡

MRC scale・MRC sum score(MRC:medical research council)

Grade0:視診・触診において収縮がない。

Grade1:視診・触診において収縮がみられるが、四肢の動きはない。

Grade2:重力を除いた状態でほぼ全可動域関節を動かせる。

Grade3:重力に抗してほぼ全可動域関節を動かせる。

Grade4:重力や抵抗に抗して運動可能。

Grade5:正常筋力。

- 肩関節外転

- 肘関節屈曲

- 手関節伸展

- 股関節屈曲

- 膝関節伸展

- 足関節伸展

上記について、左右のMRC scaleを評価し、合計点(60点満点)を評価する。

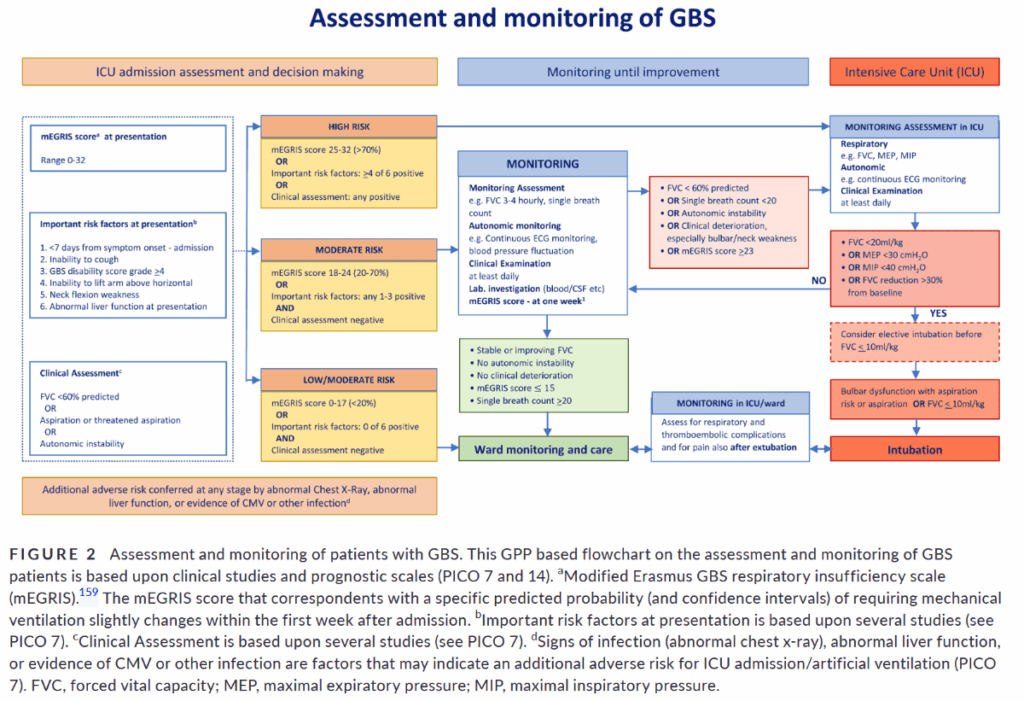

重症化リスク評価・ICU入室判断

病状の急激な進行に伴う呼吸障害・自律神経障害(心血管系)によって致命的となりうる。

人工呼吸器装着率は16-17%との報告あり。

自律神経障害を伴う例では、心血管系イベント・ICU入室率・死亡率が有意に高い。

フローチャート

*Eur J Neurol. 2023;30(12):3646-3674.

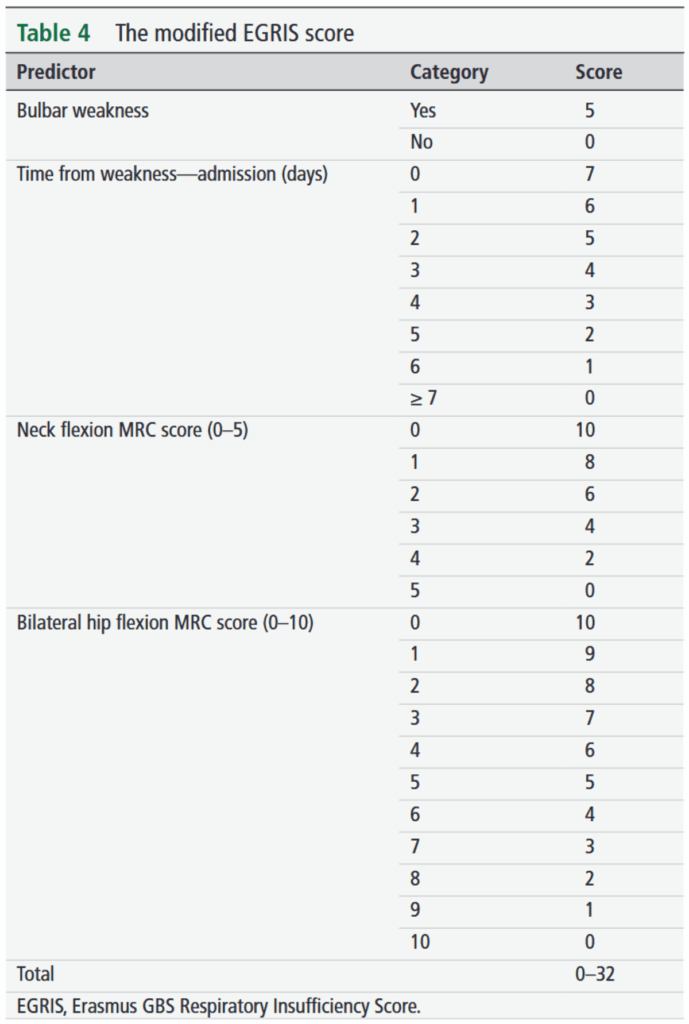

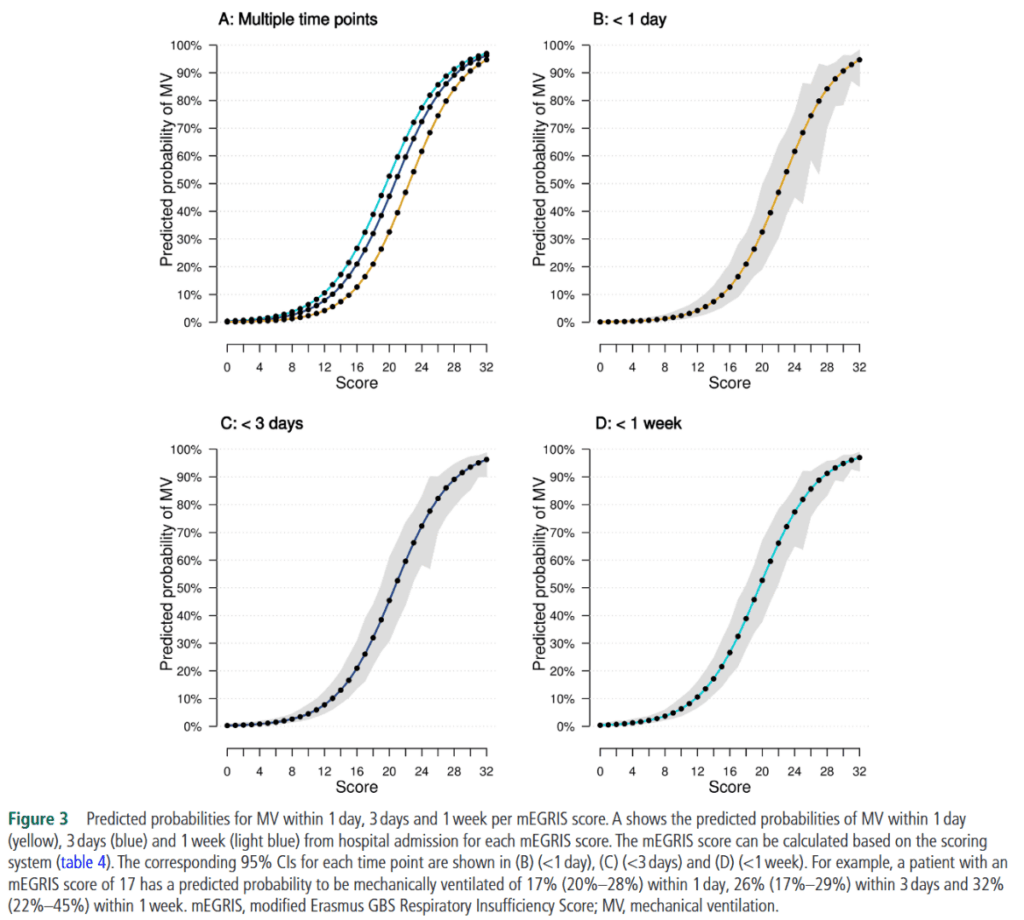

mEGRIS score(Erasmus GBS Respiratory Insufficiency Score)

*J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2023;94(4):300-308.

球麻痺・筋力低下から入院までの日数・頸部屈曲/両側股関節屈曲のMRC scoreで計算。

スコア・日数ごとの人工呼吸器装着率の予測。

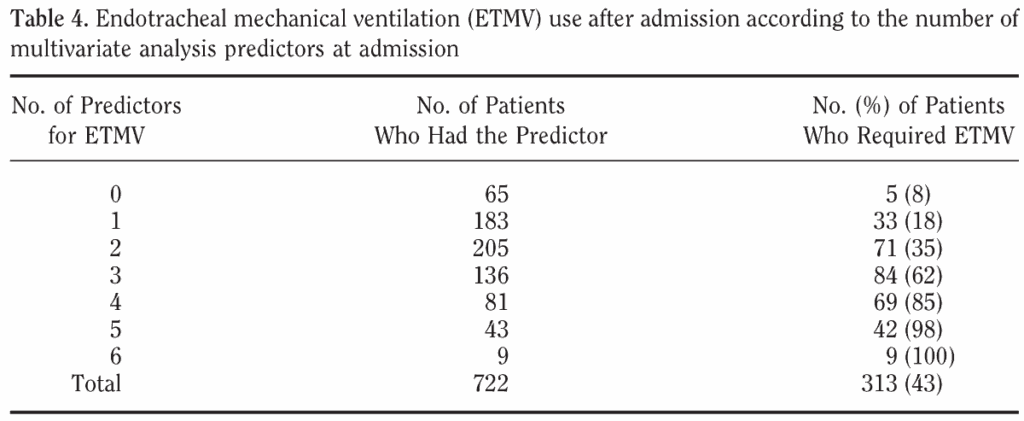

人工呼吸器装着例の解析(722例の後方視的観察研究)

*Crit Care Med. 2003;31(1):278-83.

人工呼吸器装着につながる予測因子

- 発症から入院まで7日未満

- 咳ができない

- FG≧4

- 上肢挙上困難

- 頸部屈筋の筋力低下

- 受診時の肝逸脱酵素の上昇

上記因子が4つ以上あると、人工呼吸器装着リスクが85%。

免疫治療概説

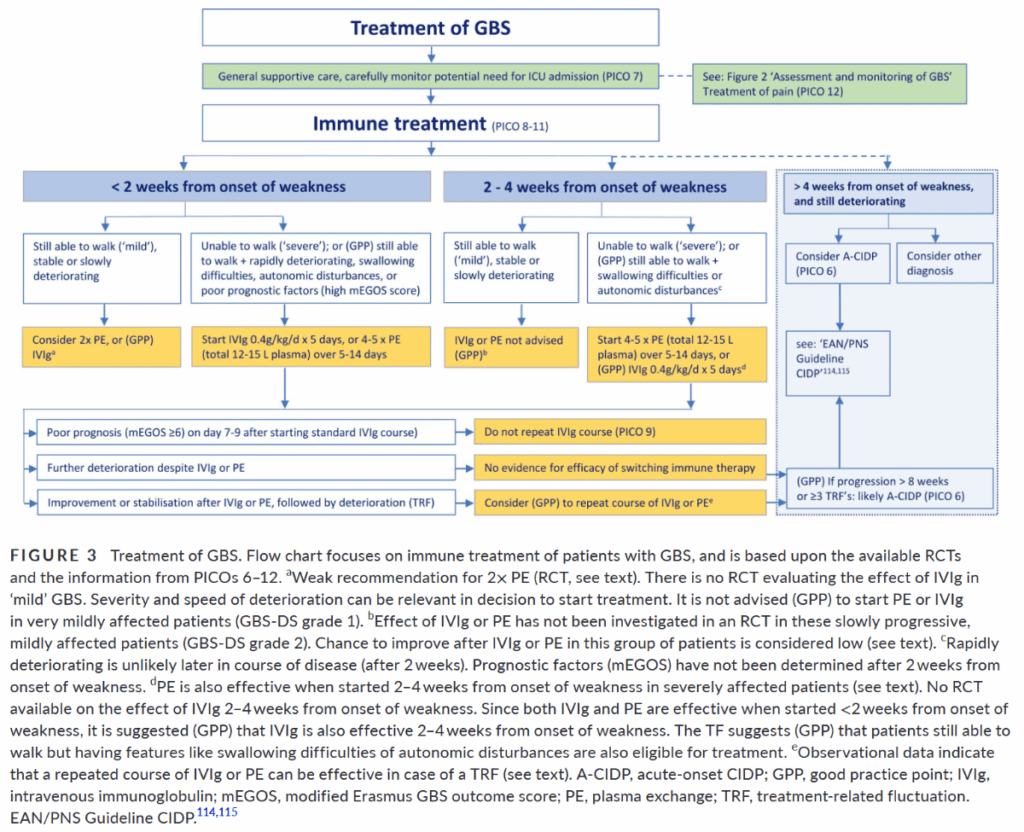

フローチャート(治療選択)

*Eur J Neurol. 2023;30(12):3646-3674.

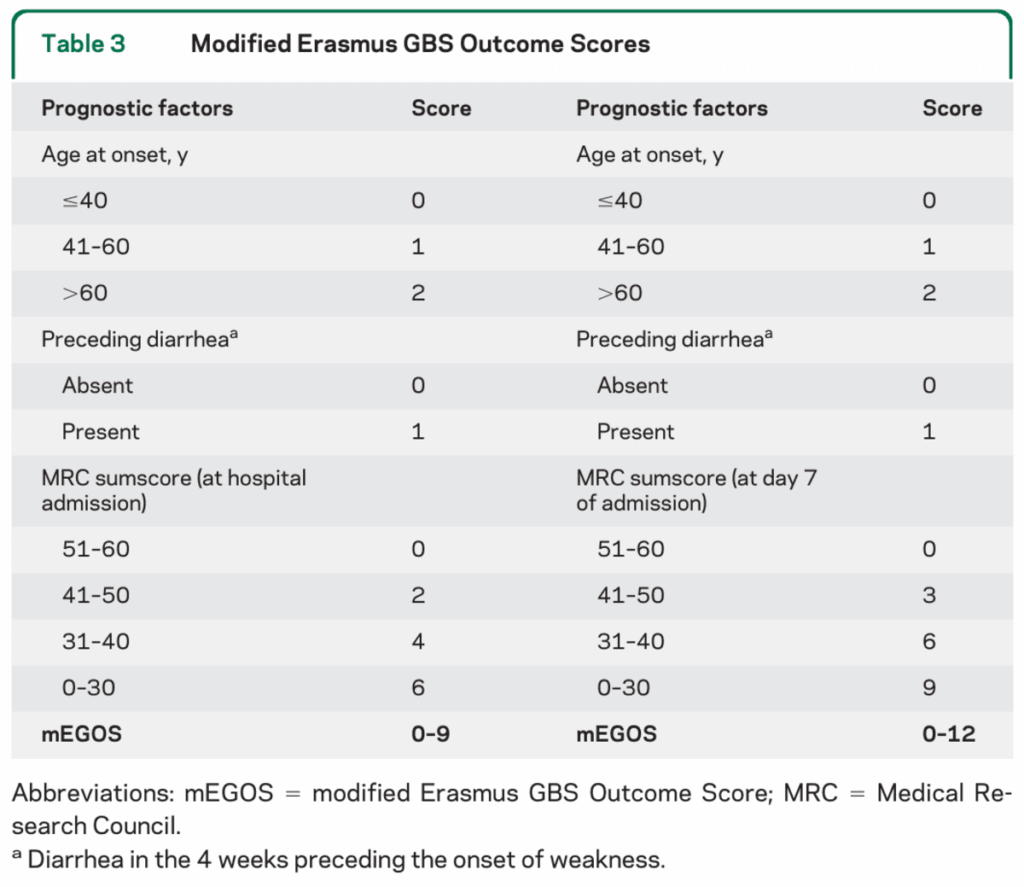

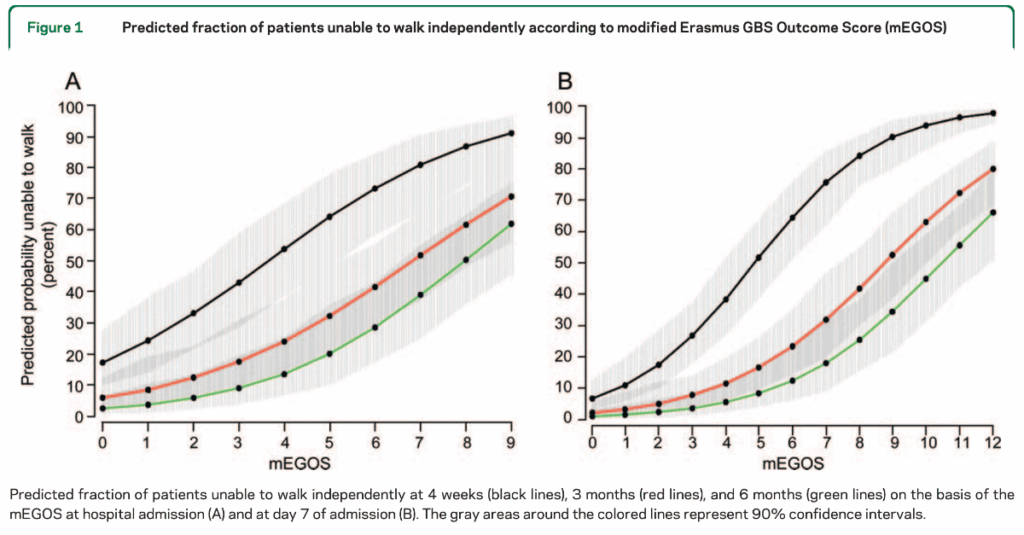

mEGOS:modified Erasmus GBS Outcome Scores

*Neurology. 2011;76(11):968-75.

年齢・先行する下痢の有無と、入院時・入院7日目のMRC sum scoreを評価する。

入院時・入院7日目の点数ごとに、4週間後・3か月後・6か月後の独歩不可リスクを判定できる。

単純血漿交換療法(PE:plasma exchange)

*PEについての詳細は別記事。

有効性

支持療法のみを実施する群を対照としたRCTsで、下記のような有効性が示されている。

- 介助歩行が可能になるまでの時間の短縮

- 運動障害が回復し始めるまでの時間の短縮

- 自立歩行が可能となるまで回復する患者数の増加

- 一年後の筋力の完全回復がより多く、重篤な後遺症の頻度がより低い

適用・施行回数・血漿処理量

*上記フローチャート参照。

血漿処理量:1回3Lを目安にする。

mild群(自立・歩行が可能):未治療群と比較してPEを2回施行した方が良好な治療効果あり。

moderate群(歩行不能・人工呼吸器装着なし):2回より4回の方が有効性が高い。

severe群(人工呼吸器装着):4回と6回で有効性に差はなし。

PE以外のPP

IAPP:PE・IVIgを対照とした比較試験あり。同等の有効性が示された。

DFPP:PEとの比較検討あり。FG減少の程度はPEが優位であった。

経静脈的免疫グロブリン療法(IVIg)

有効性

プラセボ対照のRCTはない。

IVIgとPEの比較RCTs:IVIgの非劣性が示されている。

- 治療開始から4週間後にFG1段階以上の改善を示す症例の割合

- 入院期間

- 人工呼吸器離脱までの期間

など

適用・用量・用法

*上記フローチャート参照。

standard regimen:0.4g/kg/day×5days

lower dose(0.4g/kg/day×3days)・higher dose(0.4g/kg/day×6days)についての検討もあるが、これらをより支持する十分な根拠はない。

2回目のIVIg / second course / second IVIg dose(SID)

予後不良例(mEGOS≧6)に対する、早期の2回目のIVIg(1回目のIVIg開始後7-9日後に開始)の有効性を検証したRCT。

- 有効性に有意差はなし。

- 2回目のIVIgを実施された群で血栓塞栓症などの重篤な副作用の頻度が高かった。

- ただ、2回目のIVIg投与が早いことが問題点として挙がる。

- 初回治療で治療効果が不十分である症例

- 予後不良と想定される症例(ΔIgGなどを指標とする)

に対してIVIg再施行を考慮してもよい。

その際は、投与間隔を初回投与終了後から1週間程度空けるなど、血栓症の予防に留意する。

再施行は発症から4週間以内が望ましい。

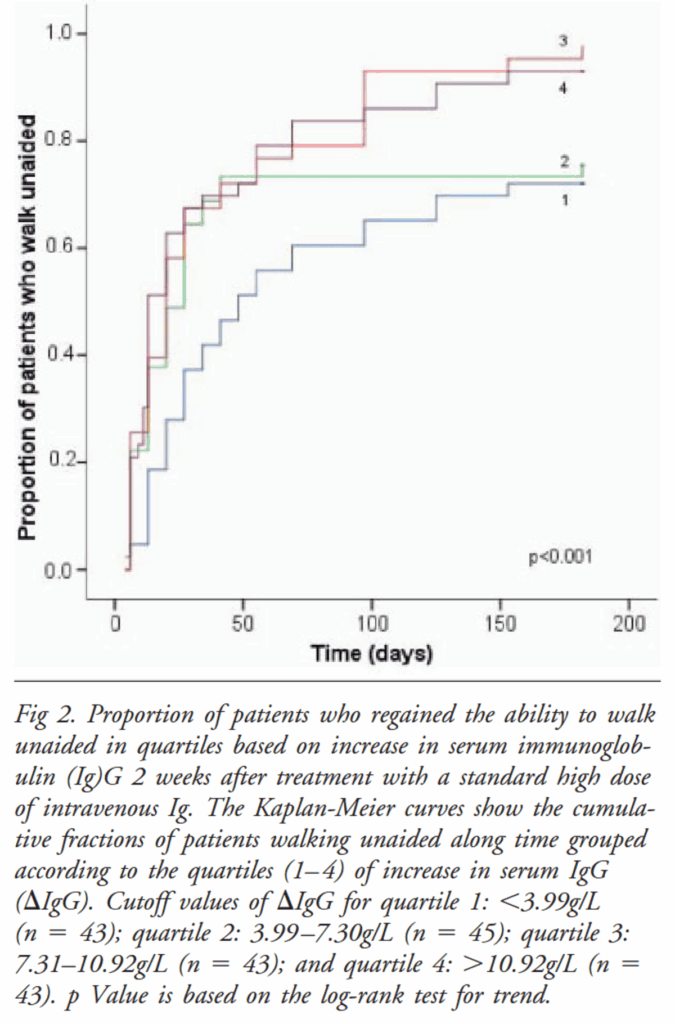

ΔIgG

*Ann Neurol. 2009;66(5):597-603.

(IVIg投与2週間後の血清IgG値)-(投与前の血清IgG値)で算出。

- ΔIgG:<399mg/dL

- ΔIgG:399-730mg/dL

- ΔIgG:731-1092mg/dL

- ΔIgG:>1092mg/dL

に分類して、自立歩行できる患者の割合を示したもの。

ΔIgGが低い群(1・2群)で、自立歩行不可・人工呼吸装着のリスクが高かった。

PE or IVIg

PEの禁忌

絶対禁忌:循環不全・重篤な感染症・出血傾向

他の禁忌事項:アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬を内服中・妊娠・小児/高齢者(40kg以下の体重)

IVIgの禁忌

絶対禁忌:ヒト免疫グロブリンに対してショック・過敏反応既往

他の禁忌事項:IgA欠損症・重篤な肝腎障害・脳心血管などの循環不全の既往・過血清粘稠度(高脂血症・クリオグロブリン血症・高γグロブリン血症・糖尿病など)・深部静脈血栓症の既往

PEよりIVIg

小児:血管アクセスが限られている・手技への恐怖心

重度の心血管系自律神経障害・循環不全・重篤な感染症:血圧変動

PEとIVIgの組み合わせ

PE+終了直後にIVIg

*Lancet. 1997;349(9047):225-30.

IVIg・PE・PE+IVIgの3群についてのRCT。

→3群間で有効性に有意差なし。PE+IVIgがより良いという根拠は乏しい。

IVIg+PE

IVIgの治療効果を減弱させる可能性があるため、推奨なし。

PE or IVIgの変更

PEまたはIVIgを実施しているにもかかわらず、病状の悪化がみられる場合。

PE→IVIg・IVIg→PEのように免疫治療を変更することで治療経過が好転する可能性は否定しきれないが、それについてのエビデンスがないため、経過不良例に対する画一的な変更は推奨されていない。

その他の免疫治療

免疫吸着療法(IAPP:immunoadsorption plasmapheresis)

十分なエビデンスなし。

数例の報告:安全性と有効性の示唆あり。

ステロイド

- ステロイド単独療法(経口・静注ともに)

-

病状改善効果はなく、副作用リスクを上昇させるため、実施するべきではない。

*Cochrane Database Syst Rev. 2016;10(10):CD001446.4つの経口レジメンと2つの静注レジメンのRCTを対象としたシステマティックレビュー。

プラセボ対照で4週間後のFGに有意差がなく、ステロイド群で副作用(糖尿病)の発現が多かった。

- IVIg+ステロイド(静注)

-

有効である根拠に乏しい。

*Lancet. 2004;363(9404):192-6.IVIg+mPSL静注(500mg/日・5日間)とIVIg+placeboのRCT。

FGの改善に有意差なし。

副作用:mPSL併用群で尿路感染症・血糖値上昇が有意に多い。

予後

無治療の経過(少数例でのみ治療介入あり)

*J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1988;51(5):605-12.

- 症状がピークに達するまで

-

発症から7日以内:34%

発症から14日以内:70%

発症から21日以内:84%

- 3-12か月で徐々に回復する。

12か月後に-

FG=0(完全回復):67%

FG=1-4:20%

FG=6(死亡):13%

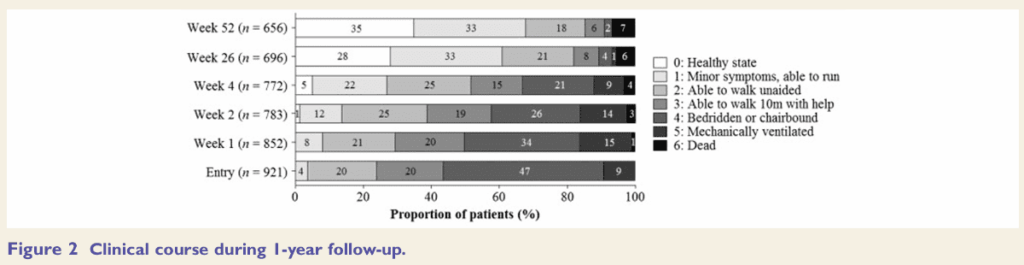

免疫治療後の経過(多くの症例でIVIg・PEの実施あり)

*Brain. 2018;141(10):2866-2877.

- 症状がピークに達するまで

-

発症から2週以内:96%

発症から4週以内:99.8%

- ピーク時に独歩不可:78.6%

独歩可能となるのは -

6か月時点:77%

12か月時点:81%

- 人工呼吸器が必要:19%

- 死亡:7%

参考・引用文献

Lancet. 2021;397(10280):1214-1228.

Eur J Neurol. 2023;30(12):3646-3674.

日本神経学会, ギラン・バレー症候群,フィッシャー症候群診療ガイドライン2024