免疫疾患・特に神経免疫疾患に対する初期治療として非常に重要な治療選択肢です。最近は全国的に使用数が増えていることから、製剤が不足しているようです。製剤の特徴・実際の投与方法・注意事項・副作用などについてまとめました。

製剤特徴

献血に由来する血漿から免疫グロブリンG(IgG)を精製・処理したもの。感染防御や免疫調整目的に使用される。

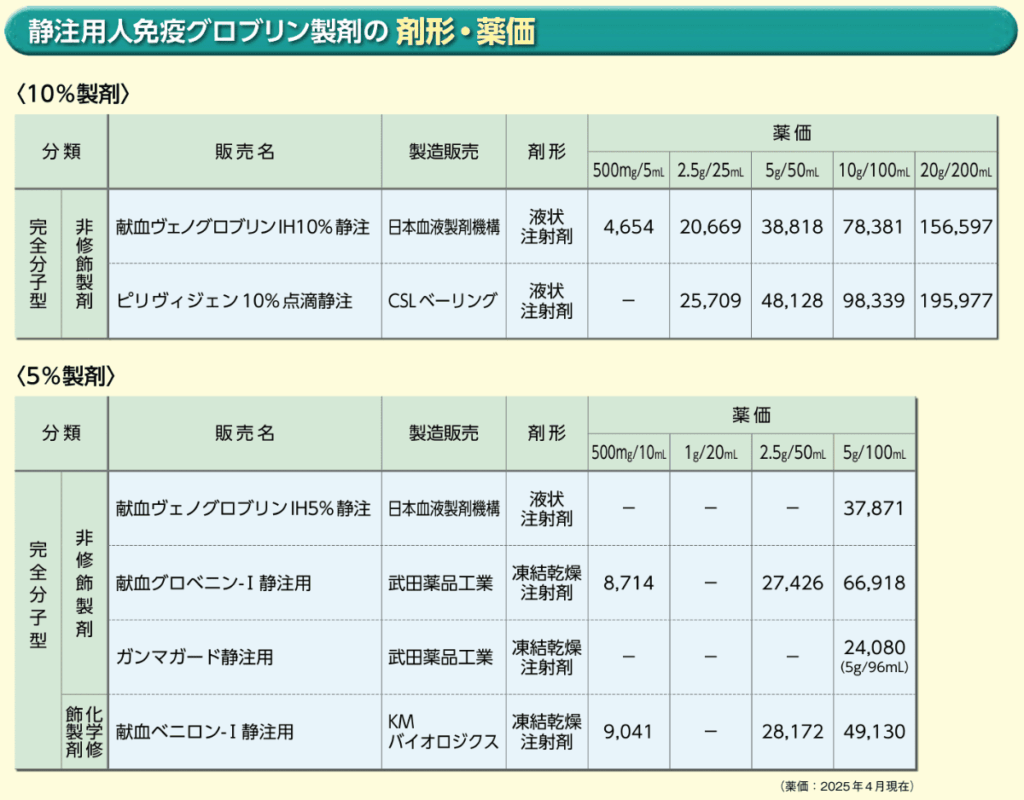

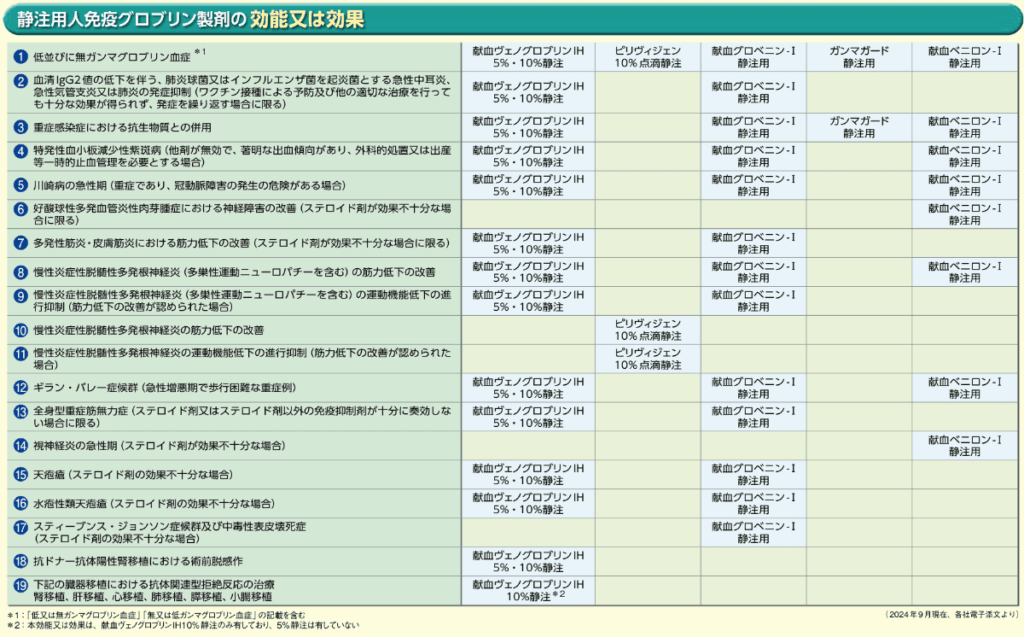

*静注用人免疫グロブリン製剤一覧(日本血液製剤機構 2025年4月作成)

適用疾患

*静注用人免疫グロブリン製剤一覧(日本血液製剤機構 2025年4月作成)

自己免疫・炎症性疾患における作用機序

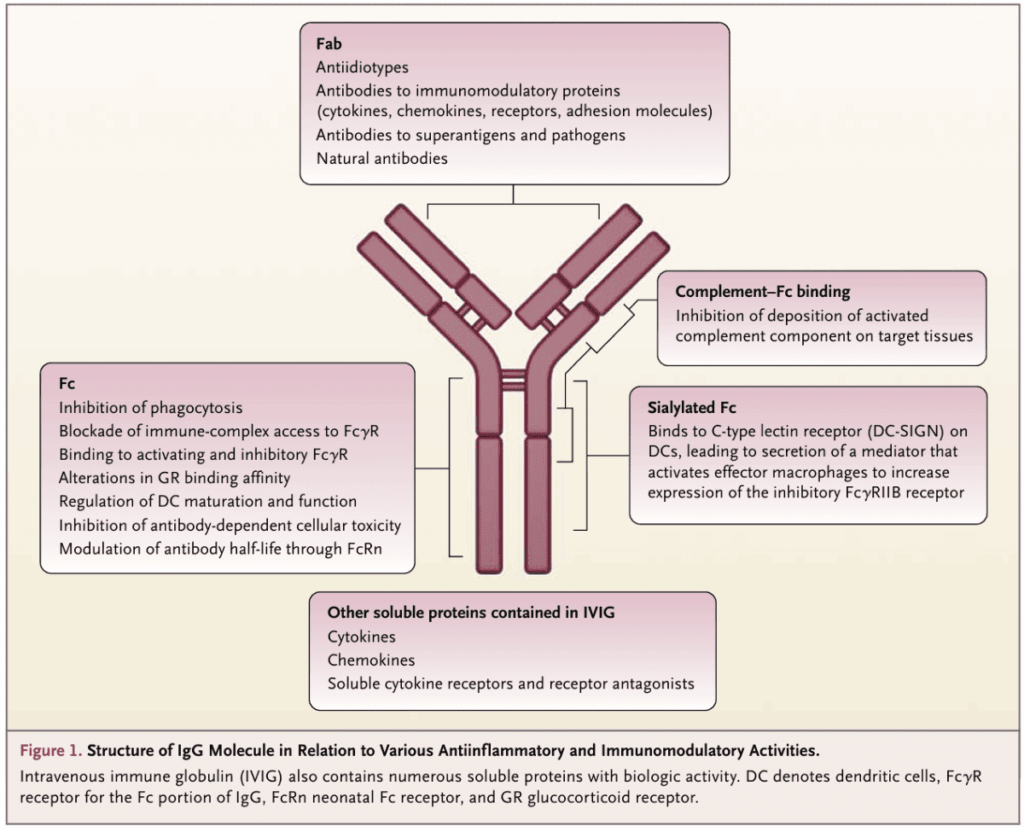

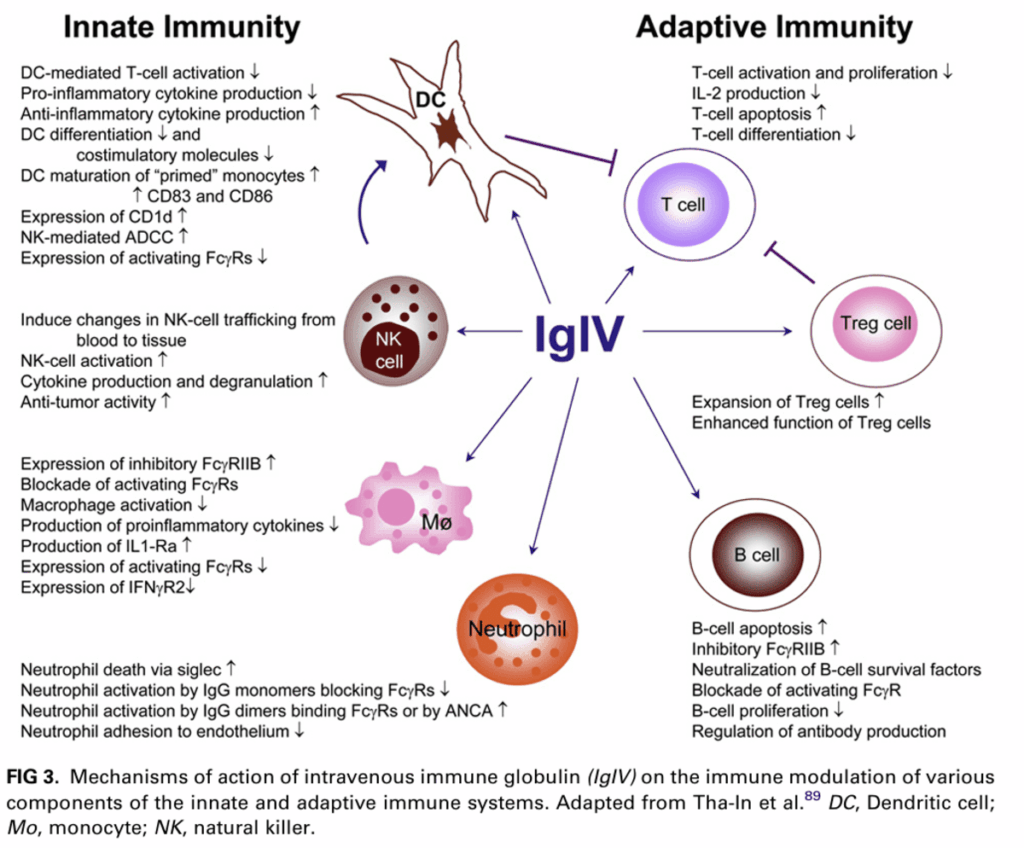

*N Engl J Med. 2012;367(21):2015-25.

*J Allergy Clin Immunol. 2011;127(2):315-23.

抗イディオタイプ抗体活性による自己抗体の中和・B細胞による抗体産生抑制

FcRNの飽和による自己抗体のクリアランス促進

肝・脾の網内系におけるマクロファージのFc受容体の飽和による阻害

樹状細胞の分化・成熟の阻害

サイトカインの抑制・中和

白血球上の接着分子と血管内皮との結合阻害

補体の沈着抑制

使用方法

基本の用量:0.4g / kg /day * 5days

投与速度

初日の投与開始から30分間は0.01-0.02mL/kg/分で投与。

副作用等の異常がなければ、0.03-0.06mL/kg/分まで徐々に速度を上げてもよい。

2日目以降は、前日に耐容した速度で投与することができる。

初回の投与開始から30分間は0.3mL/kg/時で投与。

副作用等の異常がなければ、4.8mL/kg/時まで徐々に速度を上げてもよい。

その後は耐容した測度で開始することができる。

初日の投与開始から1時間は0.01mL/kg/分で投与。

副作用等の異常がなければ、最大0.06mL/kg/分までの範囲で徐々に速度を上げてもよい。

2日目以降は、前日に耐容した速度で投与することができる。

*急性腎障害・血栓塞栓症の危険性の高い患者、心機能の低下している患者では、できるだけゆっくり投与する。

特定の背景を有する患者に関する注意

本剤の成分に対して過敏症の既往がある患者・IgA欠損症の患者

過敏反応を起こすおそれがある。

- 発現機序

-

IgA欠損症患者の血中にヒト由来のIgAを含んだ薬剤を投与すると、IgAに対する抗体を産生することがある。

産生した抗IgA抗体を持つ患者にFFPや免疫グロブリン製剤を投与すると、製剤に含まれるIgAに対して抗IgA抗体が反応し、アナフィラキシーを起こすことがある。

- リスク患者

-

IgA欠損症患者・抗IgA抗体保有

- 対処法

-

アナフィラキシー症状が発現した場合の対処法に準じる(*後述)。

製剤投与の中止、または投与速度を遅くする。

症状に応じた処置を行う(酸素投与・アドレナリン・ステロイドなど)。

- 予防法

-

投与速度を遅くする。

初回投与前にIgAを測定する。

血清中IgAが5mg/dL以下の患者には、治療中に抗IgA抗体を測定し、活性が検出された場合には、IgA含有量が少ない製剤を選択する。

AKIハイリスク・腎機能障害患者

腎機能を悪化させるおそれがある。

- 急性腎障害の発現機序

-

製剤内に安定剤として用いられるショ糖(スクロース)により近位尿細管が浸透圧性の傷害を受け、細胞質空胞化・細胞腫脹・尿細管閉塞がみられる。

Ⅲ型アレルギー反応によって糸球体腎炎を生じることもある。

- リスク患者

-

●腎障害がある ●循環血液量が減少している ●糖尿病 ●敗血症 ●パラプロテイン血症 ●65歳以上 ●腎毒性薬剤の併用

- 発現時期・徴候

-

時期:投与開始後8時間~10日

徴候:尿量減少・体重増加・浮腫・呼吸困難・腎機能異常

- 対処法

-

腎機能の悪化・尿量減少がみられたら、投与を中止する。

- 予防法

-

投与に先立って、患者が脱水状態にないこと、十分な補液が行われていることを確認する。

推奨用量を超過せず、濃度・投与速度は実施可能な最低レベルに抑える。

投与開始前と投与開始後5日以内に腎機能を評価する。

脳・心臓血管障害またはその既往歴のある患者、血栓塞栓症の危険性の高い患者

大量投与により血栓塞栓症(脳梗塞・心筋梗塞など)を起こすおそれがある。

- 発現機序

-

血小板数の増加・血小板活性の上昇

投与後の血漿粘度上昇

第Ⅺ因子の活性化によるトロンビン産生

- リスク患者

-

脳・心臓血管障害またはその既往歴のある患者。

長期にわたり運動量が少ない患者、血管カテーテルが留置されている患者、エストロゲン使用、45歳以上

- 発現時期・徴候

-

時期:投与中または投与後24時間以内に発現する可能性が高い

徴候:上下肢の変色・疼痛・浮腫、呼吸困難、胸痛・胸部不快感、速脈、しびれ・脱力、めまい、意識障害

- 対処法

-

上記徴候がみられた場合はすぐに投与を中止し、それぞれの病態に応じた処置を速やかに行う。

- 予防法

-

投与可能な最低濃度かつ実施可能な最低投与速度で投与する。

投与前に患者の水分補給が十分であることを確認する。

超音波検査・MRA・血液検査により血栓塞栓症の発生を予測することができる。

溶血性・失血性貧血の患者、免疫不全患者・免疫抑制状態の患者

- ヒトパルボウイルスB19とは

-

粒子サイズが小さい・化学処理に耐性・熱に強い

免疫グロブリン製剤は製造工程においてウイルスの不活化・除去工程を実施しているが、血液を原料としていることによる感染症伝播のリスクを完全に排除することはできず、特にヒトパルボウイルスB19は上記の理由から不活性化・除去が難しい。

- 貧血の発現機序

-

ヒトパルボウイルスB19に感染した場合、発熱と急激な貧血を伴う重篤な全身症状を起こすことがある。

溶血性・失血性貧血の患者では、赤芽球系の細胞に感染が起こることで赤血球の形成が阻害され、極度の貧血を起こすことが多い。

免疫不全患者・免疫抑制状態の患者では、ウイルスの排除が速やかに行われないために、慢性的な赤血球の形成阻害から持続的な貧血がみられることがある。

心機能の低下している患者

大量投与により、心不全を発症・悪化させるおそれがある。

- 発現機序

-

主に川崎病患者におけるうっ血性心不全が報告されている。

心予備能力が低下しているため、高分子蛋白質のグロブリン大量投与が容量負荷になる。

血管炎が速やかに改善された結果、血管外に漏出していた水分が急速に血管内に引き戻され、容量負荷になる。

- リスク患者

-

主に川崎病の急性期への大量投与例

川崎病で心筋障害のある患者

- 対処法

-

心不全徴候がみられた場合は投与を中止し、適切な処置を行う。

- 予防法

-

心機能が低下している場合は適宜減量し、できるだけゆっくりと投与することが望ましい。

副作用

ショック・アナフィラキシー

- 発現機序:補体の非特異的活性化(抗原との結合を伴わない補体の活性化)

-

複数のIgGが凝集した場合、抗原がなくても補体を非特異的に活性化し、アナフィラトキシンが生成される。その結果、ショック・アナフィラキシーなどの症状を引き起こす。

- リスク患者

-

他の薬剤における副作用の既往歴がある患者

アレルギー歴

- 時期・徴候

-

時期:投与数分から30分以内

徴候:

- 皮膚症状:蕁麻疹・掻痒感・紅斑・皮膚の発赤

- 消化器症状:胃痛・嘔気嘔吐・下痢

- 呼吸器症状:嗄声・鼻閉・くしゃみ・咽喉頭の掻痒感・胸部絞扼感・犬吠様咳嗽・呼吸困難・喘鳴・チアノーゼ

- 循環器症状:頻脈・不整脈・血圧低下

- 神経症状:不安・恐怖感・意識混濁

- 対処法

-

投与を直ちに終了する。

バイタルサインの確認・助けを呼ぶ・アドレナリンの筋肉注射・患者を仰臥位/下肢挙上・酸素投与・静脈ルート確保・必要に応じて心肺蘇生

- 予防法

-

投与速度を遅くする。

投与開始直後や投与速度を上げてすぐに起こることが多いため、その間は慎重に観察する。

無菌性髄膜炎

- 発現機序

-

過敏性反応:末梢血・髄液中の一過性好酸球上昇やDLST陽性がみられることから、過敏性反応であることが示唆されている。

Ⅲ型アレルギー反応:薬剤を含めた抗原分子が自己抗体と免疫複合体を形成し、髄膜に沈着することで引き起こされる。

炎症性ニューロパチーの場合、神経根病変のためblood-nerve barrierが破壊される。免疫グロブリンが血中から髄液中へ移行し、髄膜の血管内皮に作用することで、サイトカインを介した炎症反応を引き起こす。

- 時期・徴候

-

時期:投与開始後短時間(6-48時間以内)

徴候:頭痛・嘔気嘔吐・発熱などの症状と、項部硬直・Kernig徴候などの髄膜刺激徴候

髄液検査

- 外観は無色透明

- 細胞数は初期に多核球優位の増加・その後は単核球増加

- 蛋白は正常または軽度上昇

- 糖は正常

- 対処法

-

投与を中止する。

中止後、短時間(2-3日程度)で軽快する。

- 予防法

-

投与速度を遅くする。

投与前のステロイド投与・水分補給などの報告あり。

その他

- 全身の軽度副作用

-

頭痛・悪寒・悪心・発熱・疲労感・筋痛・関節痛・血圧上昇・動悸・血圧低下・蕁麻疹・皮疹など。

抗炎症薬(アセトアミノフェン・NSAIDs・抗ヒスタミン薬など)の前投与で予防できることがある。

点滴速度を遅くすることで、数日で消失する。

- 頭痛

-

比較的頻度は高い。

投与速度を遅くする、消炎鎮痛薬の投与で速やかに改善する。

程度が高度であれば無菌性髄膜炎の可能性を疑う。

- 皮疹

-

掌蹠の小水疱が出現することがある。

そのうちの4割程度は掌蹠以外の部位にも拡大する。

投与後3-13日後に出現する。

自然治癒する場合もあるが、抗ヒスタミン薬やステロイドの内服・外用が有効、多くは軽快する。

- 肝機能検査値(AST・ALT)の上昇

-

ギラン・バレー症候群におけるALT値上昇は、IVIG投与後8-14日で最大値となり、2か月後には回復していた。