概要

生体に体性感覚刺激を与えると、それに対する反応が感覚伝導路を経て大脳皮質まで伝えられる。その時に生じる電位変化を加算平均法によって抽出したものが体性感覚誘発電位(SEP)である。

上肢(正中・尺骨神経)または下肢(後脛骨・総腓骨神経)の末梢神経を、皮膚表面から電気刺激して記録する。伝導路は末梢神経大径有髄線維・脊髄後索・内側毛帯・視床・大脳皮質感覚野と考えられており、その経路の途中に病変があれば、それより中枢側での反応は異常となる。体性感覚障害(特に脊髄後索系)・脱髄性疾患の評価、脳血管障害の予後推定、脊椎脊髄の術中モニターなどで使用される。

SEPの起源

SEPの起源となる生体の電気活動として以下の2つが考えられる。

- 感覚伝導路(軸索上)を伝導する活動電位:SEPの皮質下成分

- ニューロンの細胞体付近で発生する電位:脳表直下の大脳皮質

近接電場電位と遠隔電場電位

近接電場電位(NFP:near-field potentials)

記録電極と基準電極の少なくとも一方が、神経幹や神経細胞体など電位発生源の近傍にある場合に記録される電位。通常のNCSにおけるSNAPや、正中神経SEPでErb点から記録されるN9電位などが例として挙げられる。

遠隔電場電位(FFP:far-field potentials)

記録電極と基準電極の両方が、原因となる電気活動が生じている部位から十分遠く離れているにもかかわらず、2つの電極間に電位差が生じる現象。

例として、正中神経SEPのP9電位を挙げる。これは腕神経叢付近を活動電位が通過しているときに生じる電位であり、頭皮上の記録電極も刺激対側肩の非頭部基準電極も、電位の発生源からは遠く離れている。

FFPの原理

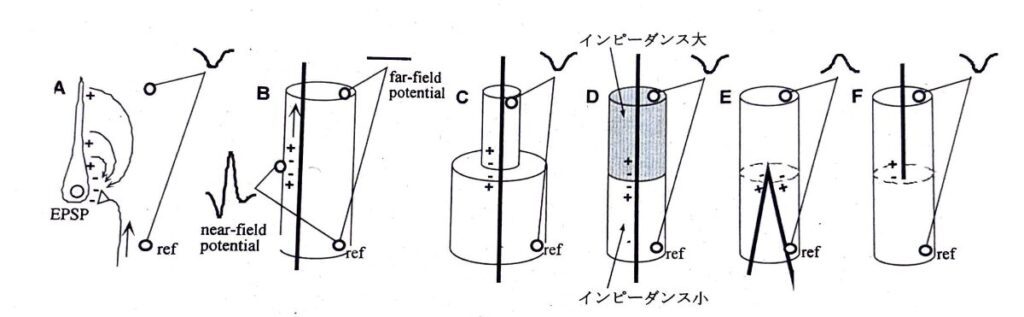

A:シナプス後電位、B-F:軸索の伝導性活動電位

活動電位は、方向が反対でモーメントが等しい2つの電流双極子と考えられる。この2つの双極子によって生じる電位は、十分遠方に置かれた電極ではお互いに打ち消し合ってゼロ電位になるため、通常はFFPは全く記録されない(図B)。一方で探査電極を活動電位近傍に置けば、陽性→陰性→陽性の三相性NFPが記録される(図B)。

しかし、2つの双極子の対称性が崩れるときにはFFPが記録されるようになる。

- 神経幹のまわりの容積導体の大きさの変化(図C)

- 神経幹のまわりの容積導体のインピーダンス(伝導性)の変化(図D)

- 神経幹の走行方向の変化(図E)

- 有限な長さの軸索での伝導の開始部または終止部(図F)

このように事象が起こる境界部(junction)を活動電位が通過する瞬間に、容積導体はそのjunctionを挟んで2つのコンパートメントに分かれ、同一のコンパートメント内はほぼ等電位となるが、異なるコンパートメントに属する2つの電極を結ぶと電位差が記録される。これがFFP発生の原理であり、junctional potentialとも呼ばれる。

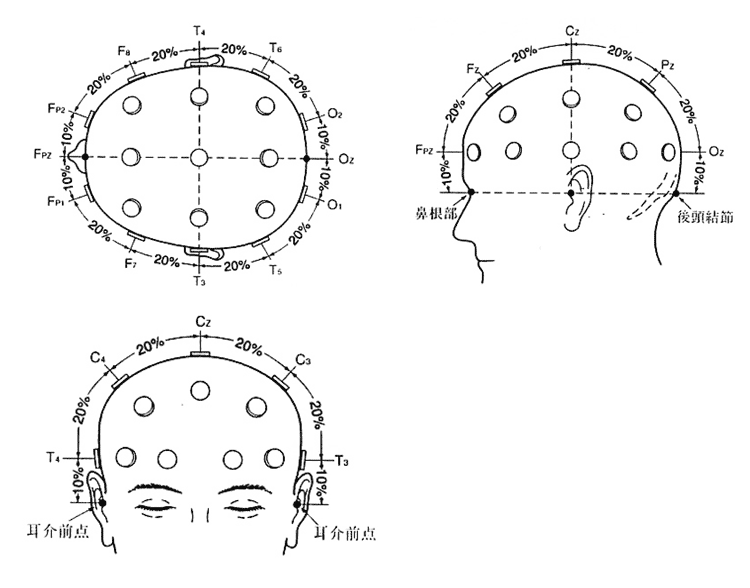

電極の配置

Cz:鼻根(両目の間の鼻の付け根の凹んだ部分)と後頭結節(後頭部の1番突出している部分)の中点

Fz:Czの20%前方

Cz’:Czの2cm後方

CPc:刺激対側・C3(4)とP3(4)の中点・Czより後方へ2cm→耳朶へ7cm

C2S:後頭極とC7棘突起の中点

EPi:刺激同側、Erb点

EPc:刺激対側、Erb点

ICc:刺激対側、腸骨稜

GTi:刺激同側、大転子

PFi:刺激同側、膝窩

K:刺激同側膝内側

接地電極:刺激同側に固定

正中神経SEP

正常波形

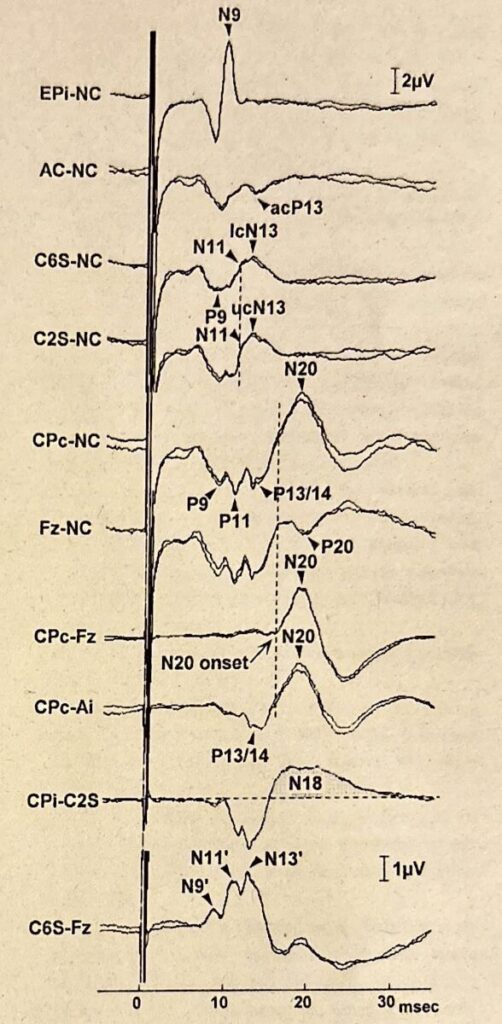

*NC:非頭部基準電極=刺激対側肩

*AC:前頚部(正中より5cm対側)

波形詳細

EPi-NCでは、NFPであるN9が記録される

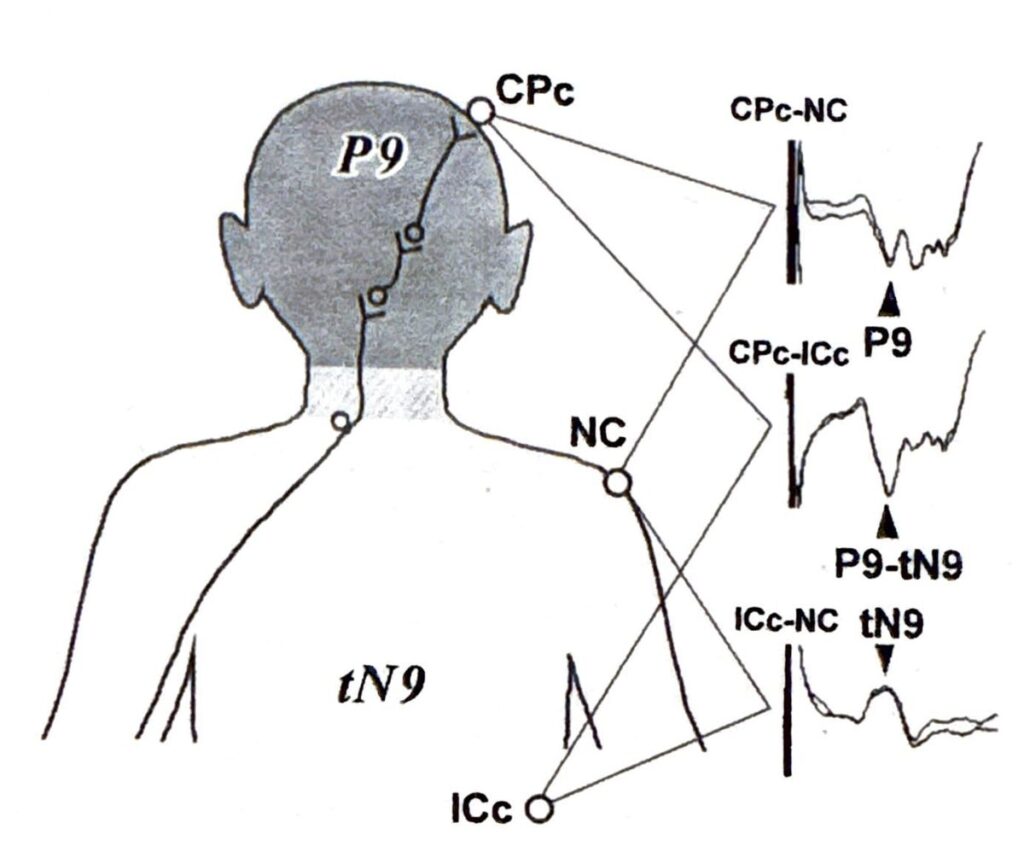

CPc-NCでは、P9・P11・P13/14の3つのFFPが記録される。

- P9

-

体幹→頚部への容積導体の大きさの変化によるjunctional potentialと考えられている。頭部に陽性電位、体幹に陰性電位が分布するため、頭皮上電極は陽性コンパートメント、刺激対側肩は境界線上に位置している。ICcは陰性コンパートメントに位置するため、CPc-ICcでは約2倍の振幅の電位が記録される。

- P11

-

後索起源と考えられているが、安定性が悪く、正常例でもP9と癒合して同定しにくいことがある。

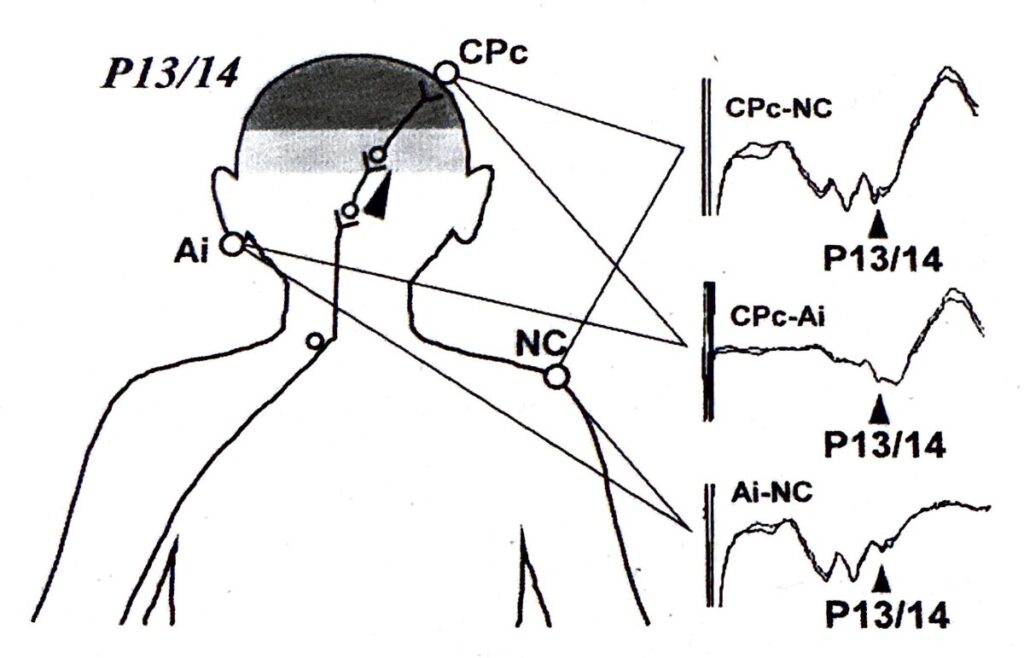

- P13/14

-

内側毛帯の伝導開始に伴うjunctional potentialと考えられている。脳幹下部高位を境界として、頭側に陽性電位、尾側に陰性電位が分布するため、頭皮上電極は陽性コンパートメント、刺激対側肩は陰性コンパートメントに位置している。耳朶は境界線上に位置している。

- N18

-

全ての脳表電極では、P13/14に引き続いて陰性電位が記録されて皮質成分が始まるが、その影響が少ないCPi電極では持続時間約20msecを超えるN18がみられる。CPi-C2Sで評価しやすい。延髄下部高位を起源とする。

- N11・N13

-

後頚部電極と非頭部基準電極を結んだC6S-NC・C2S-NCでは、P9に続いてN11・N13が記録される。N11は後索の上行性電位のNFPである。C6Sで記録されるlcN13は前頚部(AC)で記録されるacP13と対をなすもので、正中神経の脊髄entryレベルで後角神経細胞に生じたシナプス後電位由来と考えられている。C2Sで記録されるucN13は楔状束核に生じるシナプス後電位由来と考えられている。

- N20

-

中心後回のシナプス後電位由来。

モンタージュ

- 通常検査

-

1Ch:CPc-Fz

2Ch:CPc-EPc

3Ch:C5S-Fz

4Ch:EPi-EPc

- 脳死判定

-

1Ch:CPc-Fz

2Ch:CPc-Ai

3Ch:CPi-C2S

4Ch:EPi-EPc

脛骨神経SEP

正常波形

波形詳細

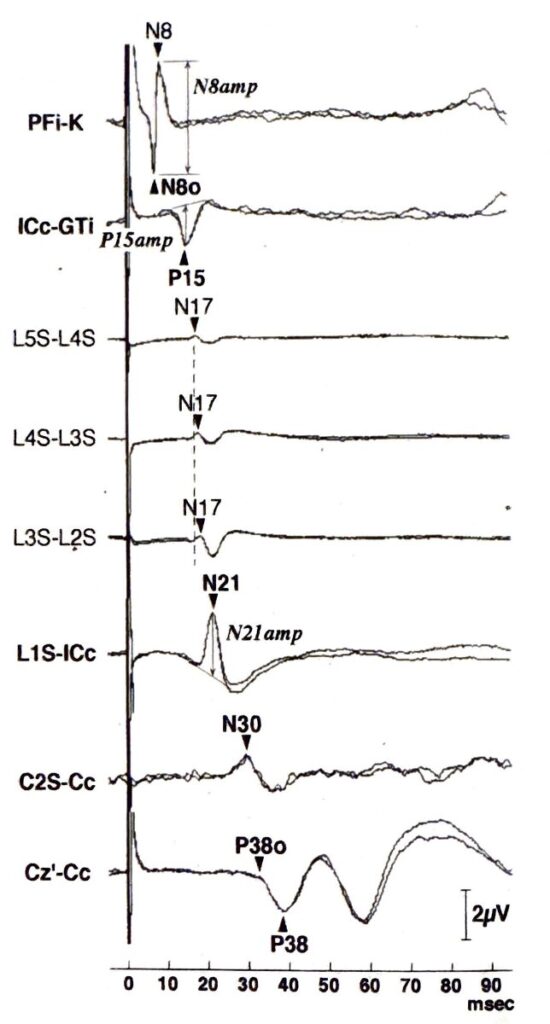

- N8

-

膝窩で記録されるNFP。

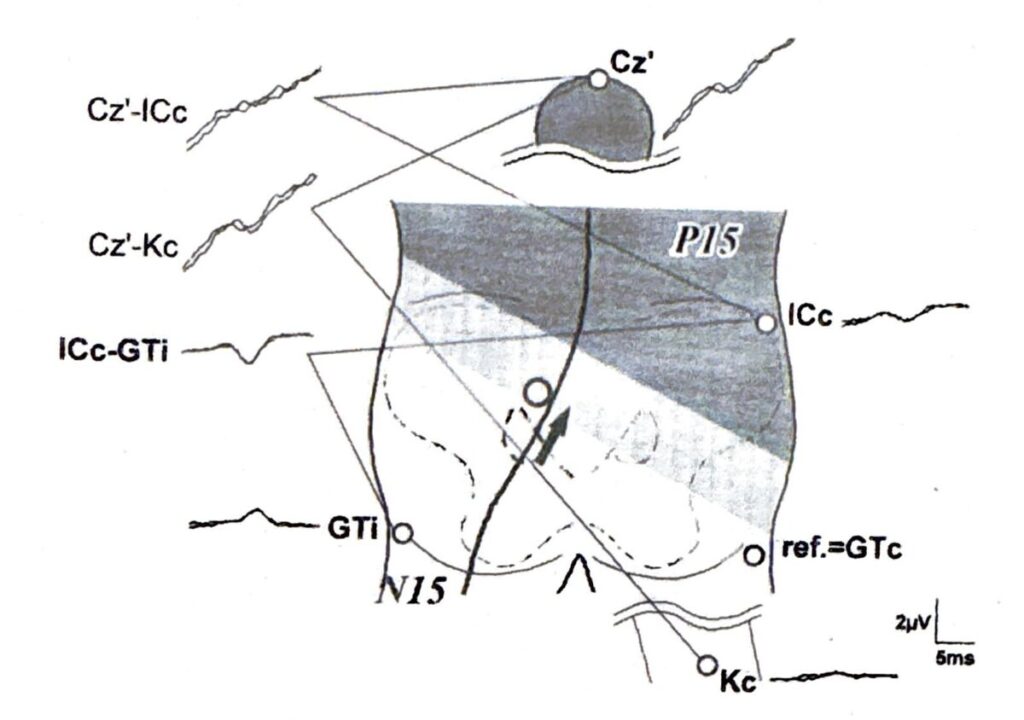

- P15

-

脛骨神経が大坐骨孔から骨盤に入る部分で、軟部組織から骨の容積導体にインピーダンス変化に伴って生じるjunctional potentialである。陽性コンパートメント内のICcと陰性コンパートメント内のGTiを結んだ誘導では、電極間距離が短いためにアーチファクトが少ない良好な波形が得られる。

- N17

-

下部腰髄で記録される、馬尾を上行するNFP。小さな電位であり、高齢者では健常者でも同定できない場合がある。

- N21

-

L1またはTh12の棘突起上で記録される。正中神経SEPのlcN13に相当するもので、脛骨神経entryレベルのS1仙髄後角で発生するシナプス後電位である。

- N30

-

正中神経SEPのP13/14に相当するもので、主に内側毛帯由来と考えられている。

- P38

-

皮質成分としてCz’を中心に記録される。刺激同側でP38・刺激対側でN38が記録される場合がある。

モンタージュ

- 使用頻度が多い

-

1Ch:Cz’-Fz

2Ch:C2S-Fz

3Ch:Th12S-ICc

4Ch:ICc-GTi

- 園生先生の推奨(上記の5 or 8Ch)

-

1Ch:Cz’-Cc

2Ch:C2S-Cc

3Ch:L1S-ICc

4Ch:ICc-GTi

5Ch:PFi-K

*個人的には、園生先生の推奨から、症例ごとに伝導評価をしたい部位を加味して、3-5Chのうち1つを省いた4Chで行うことが多いです。

検査の実際

刺激

- 刺激電極

-

サドル型電極を用いて、一側の上肢または下肢を刺激する。

- 刺激部位

-

正中・尺骨神経:手根部で刺激

後脛骨神経:足首部で刺激

腓骨神経:膝窩部で刺激

- 刺激頻度

-

上肢:3-5Hz程度

下肢:1-3Hz程度

- 刺激強度

-

正中神経:示指で逆行性SNAPを記録して強度の指標とする

脛骨神経:全ての足趾が底屈する部位で、母趾を含む複数の足趾への放散痛が生じる閾値の2倍の強度

- 刺激の持続時間

-

単相性矩形波の幅は200-300μs

- 加算回数の目安

-

正中神経:2000回

脛骨神経:500-1000回

これを2シリーズ繰り返して、重ね書きによる再現性の確認を行う。

記録

増幅器の周波数帯域:5Hz~2kHz

hum filterは用いない

分析時間:上肢では50msec、下肢では100msec、10division

増幅器のゲイン:20μV/div

±3divを超えるとrejectをかける

波形解釈

パラメータとして、潜時・振幅・中枢感覚伝導時間(CSCT:central sensory conduction time)などがある。

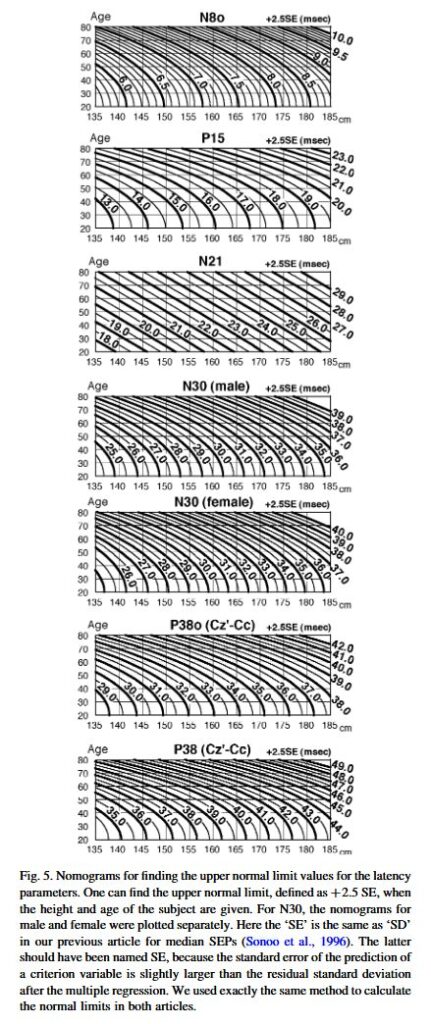

各成分は身長や上肢長に左右されるが、N13-N20やN20-P37のCSCTはほとんど影響を受けない。

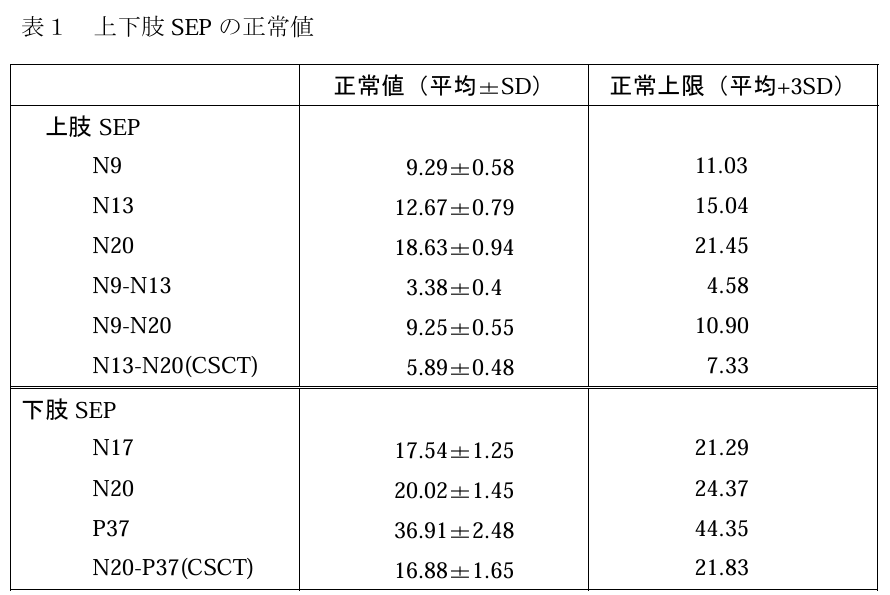

*誘発電位マニュアル、九州大学大学院医学研究院

*Clin Neurophysiol. 2003;114(7):1367-78.

トラブルシューティング

交流の混入・刺激のアーチファクト:接地電極が外れていないか、電極間抵抗が大きくないかを確認

被検者が動くと、刺激電極がずれて末梢神経を十分に刺激していないことがある。

不随意運動がある場合は、運動のアーチファクトが混入することがある。必要なら鎮静薬を投与する。

下肢の場合、反射亢進により電気刺激によって足の過剰な運動→アーチファクトの混入につながることがある。刺激強度を弱くする、それでも難しければ膝窩部で腓骨神経を刺激する。

末梢神経障害が重度で、足首部での後脛骨神経刺激でSEPが記録されない場合、膝窩部で腓骨神経を刺激する。

引用・参考文献

神経筋電気診断の実際

誘発電位マニュアル、九州大学大学院医学研究院

Clin Neurophysiol. 2003;114(7):1367-78.